毎年恒例のレンゲショウマ鑑賞・・・レンゲショウマと言えば御岳山ですがここでも見れるんです。青梅市柚木町にある、即清寺境内。もちろん、御岳山に比べれば規模は全然違いますが、ちょいと見たいなという時に使える。車は、お寺さんの横にある吉野園地駐車場

愛宕山即清寺の縁起

当寺は開創以来、千年の歴史を有する、真言宗豊山派(しんごんしゅうぶざんは)の寺院です。伝説では平安時代の初め、弘法大師の甥、智証大師円珍和尚が諸国巡礼の折、寺の裏山、現在の吉野山園地の辺りに明王像を祀ったことが始まりといわれています。鎌倉時代に明王像の霊験を聞きつけた、征夷大将軍源頼朝が畠山重忠(はたけやましげただ)に命じて、現在地に伽藍(がらん)を築かせ、関東に真言の教えを広めていた元瑜僧正(げんゆそうじょう)を開山に迎えたといわれています。寺号の即清寺は重忠の真言宗での戒名、勇讃即清大禅定門から名づけられています。火災など数度の盛衰を経て、室町時代に入ると、高野山で弘法大師の再来といわれた学僧、印融法印(いんゆうほういん)を中興住職に迎え、寺勢はますます盛んになりました。江戸時代以降は、将軍家光の頃の慶安年間、吉宗の享保年間に伽藍を大きく造営した記録が残っていますが、明治の火災で、本尊である明王像をはじめとする仏像以外はすべて失われました。現在は明治三十八年再建の庫裡客殿(くりきゃくでん)、昭和十四年再建の本堂、鐘楼(しょうろう)昭和五十五年再建の山門が、それぞれ檀信徒の貴重な浄財を基に整備され、かつての様子を今に伝えています。

引用元:即清寺公式ホームページ

石の階段を登って行く

洗心と刻まれた石碑

本堂

寺の中心的な建物で、昭和14年に再建されました。本尊の不空羂索明王、百観音がお祀りされ、行事の時の法要などもここで行われています。中央の鏡縁と呼ばれる板の間の真上の格天井には洋画家二人、日本画家一人の合作になる天井絵が描かれています。

引用元:即清寺公式ホームページ

本堂の横にある石灯篭の中台の側面には十二支が彫られていた。これは初めてみた。

ね、うし、とら、う、たつ、み、うま、ひつじ、さる、とり、いぬ、い

それでは、ねずみ・うし・とら・うさぎ

たつ・へび・うま・ひつじ

さる・とり・いぬ・いのしし

山の帰りだったので、何箇所かにレンゲショウマは植えられているようですが今日は一ヵ所だけで退散。ここのレンゲショウマは、地域の方が数年前から育てており、「日よけを作るなどして少しずつ株を増やして頂いているようです。」何年後かには、たくさんの」レンゲショウウマが見れることを祈ります。鑑賞させて頂いた場所は、ここの裏手で4株ほど

これで終わりだと思うでしょ・・・ところがね

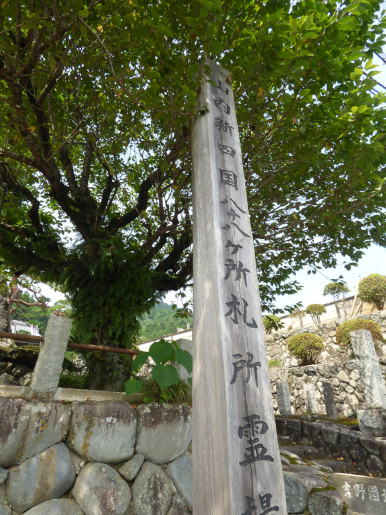

山内新四国八十八ヶ所札所霊場なんです。

山内新四国八十八か所霊場

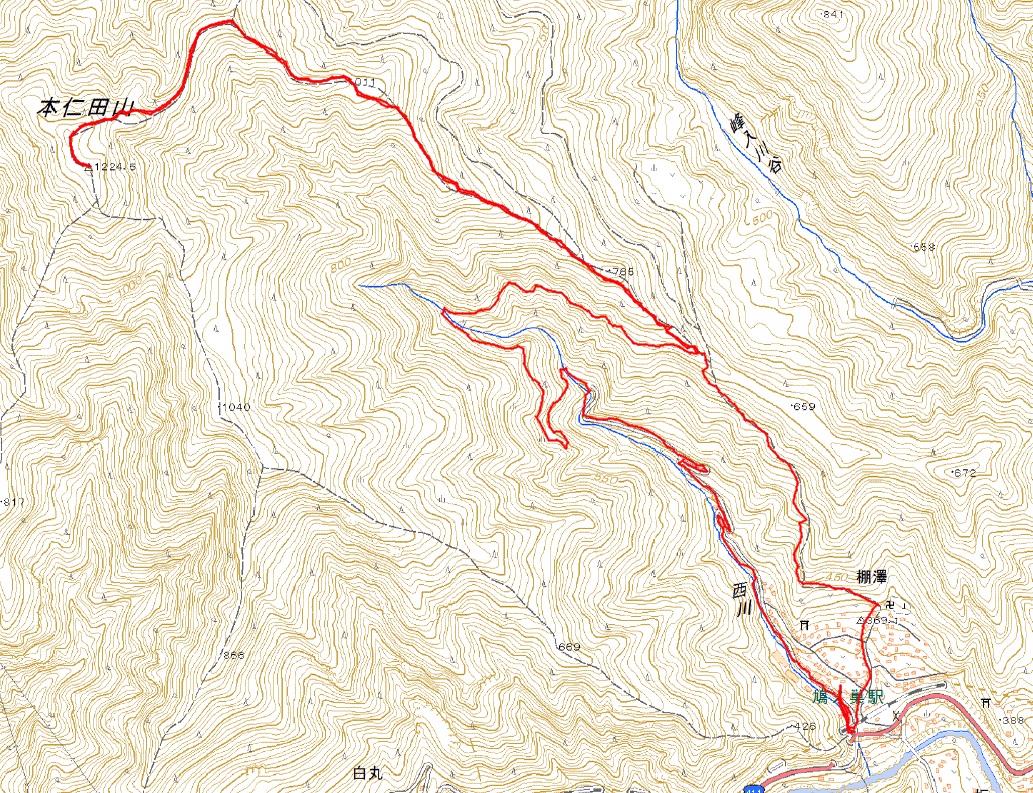

江戸時代後期、相次ぐ天変地異や黒船来航などによる政情不安を憂いて、安政年間に時の當山住職融慧和尚が四国八十八箇所遍路を行い、持ち帰った各札所の御砂を寺の裏の愛宕山に納め、四国八十八箇所御砂踏みの霊場とすることを発願されました。融慧和尚は志半ばで病に倒れますが、事業は弟子の融雅和尚に引き継がれ、檀信徒の協力により壱千両余りの浄財が、近隣は勿論、遠く江戸市中からも集められ、慶應年間に愛宕山内新四国八十八箇所霊場として開創されました。一回りすれば四国遍路巡礼と同じ功徳を積むことになると言われる、御砂踏み霊場を境内に作る寺院も増えていますが、當山の霊場は規模の大きさ、歴史の古さでは他に例を見ないものです。山内新四国八十八か所霊場へのアクセス

山内八十八箇所の霊場は、往復2時間弱の山道となっています。気軽に歩けるコースですが、スニーカーや雨具、水筒など、必要最低限の山歩きの準備でお越しください。参拝中の事故等については、責任を負いかねる場合もございますので、くれぐれも気をつけてお歩きください。また参道は秩父多摩甲斐国立公園の区域内となっています。自然環境の保護にもご協力をお願いします

引用元:即清寺公式ホームページ

一度88巡りしたいものです。