今回は、文京区駒込本駒込3-40-1にある駒込富士塚に行った。

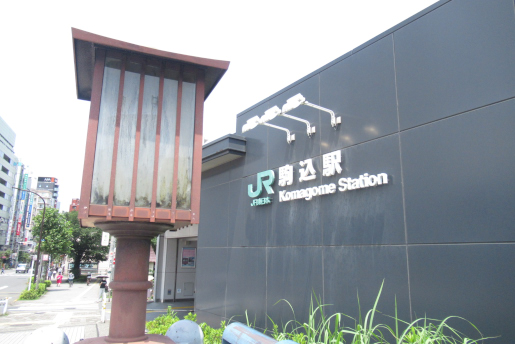

下車駅はJRの駒込駅

六義園方向に進む

不忍通りを通り過ぎて、富士神社入口を左折

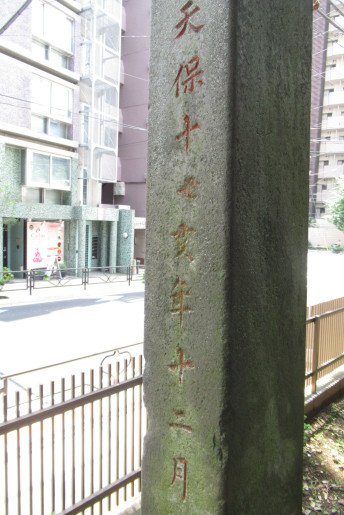

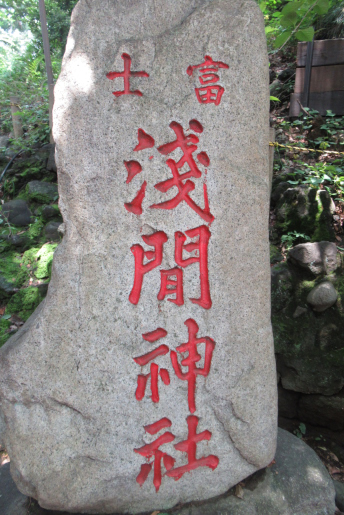

左側に入口 石柱に刻まれている文字がすべて朱色で目立つ

富士神社

富士神社はもと、旧本郷町にあった。天正元年(15?3)本郷村名主木村万右衛門、同牛久保隼人の二人が、夢に木花咲耶姫命の姿を見て、翌年駿河の富士浅間社を勧請した。寛永6年(1629)加賀藩前田候が上屋敷(現東京大学構内)を賜わるにあたり、その地にあった浅間社はこの地に移転した。東京大学構内一帯は住居表示改正まで本富士町といっていた。

社伝によれば、延文年間(1356~61)には既に現在の社地は富士塚と呼び、大きな塚があったといわれる。この塚は一説によると前方後円の古墳といわれる。富士神社の祭神は、木花咲耶姫命で、氏子を持たず富士講組織で成り立っていた。山嶽信仰として、近世中期頃から江戸市民の間に、富士講が多く発生した。旧5月末になると富士講の仲間の人々は、6月朔日の富士登拝の祈祷をするために当番の家に集まり、祭を行った。そして、富士の山開きには、講の代参人を送り、他の人は江戸の富士に詣でた。富士講の流行と共に、江戸には模型の「お富士さん」が多数出来た。文京区内では、「駒込のお富士山」といわれるここと、護国寺の「音羽の富士」、白山神社の「白山の富士」があった。 昭和56年3月

引用元:文京区教育委員会

富士の下に文字があったのが削り取られてしまっていた

後ろを見ると、天保十? 亥年12月だろうか

鳥居をくぐり参道を歩く

手水舎があったので、手と口を清めようとすると水が出ていない

手を近づけると出てきた。もしかするとセンサー付き

それに驚くことに柄杓がなかったので、手ですくって一連の流れを行う

これも新型コロナウィルスの影響だろうか

正面の石段の所まで来ると

石に刻まれた文字がすべて鮮やかな朱色には驚いた

駒込富士山の色も

富士浅間神社の文字も

安産神符は少し色あせていた

れ組→町火消の組織?

中鳶→町の消火活動もやっていたと聞いたことがある

駒のような絵→最初は、駅が駒込なので駒と思ったけど、纏だね

ってことは、ここは昔から火消し組と関連があったのかも知れませんね

だから文字が朱色なんだろなんて勝手に想像。でもどうして富士山と火消の組が結びつきません。

石段を上がる。

意外と急で手すりにつかまった

鳥居をくぐり抜けて到着

正面には拝殿

右に行くと広場のようなところに出た。

入口にも刻まれていた瀧に丸とは何なんだろう?

女坂願主・惣同行?分からないことが多い・・・

富士塚目当てで行ったのですが、いろいろな分からないことだらけの散歩となった。

次回は少し予習しないといけませんね。