まずは、はじめる前に

船津胎内樹型について

以下、河口湖フィールドセンターのパンフレットより引用

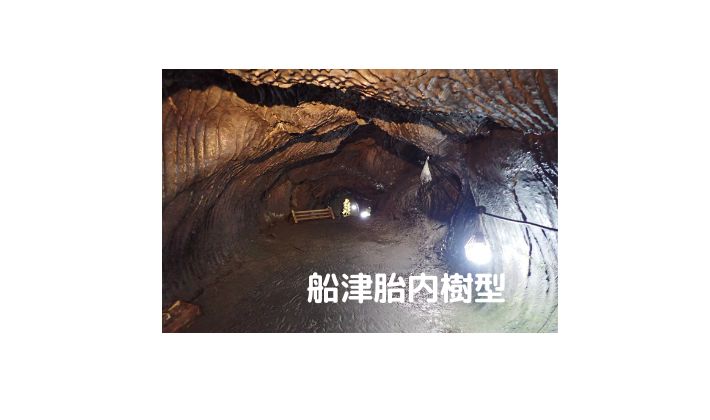

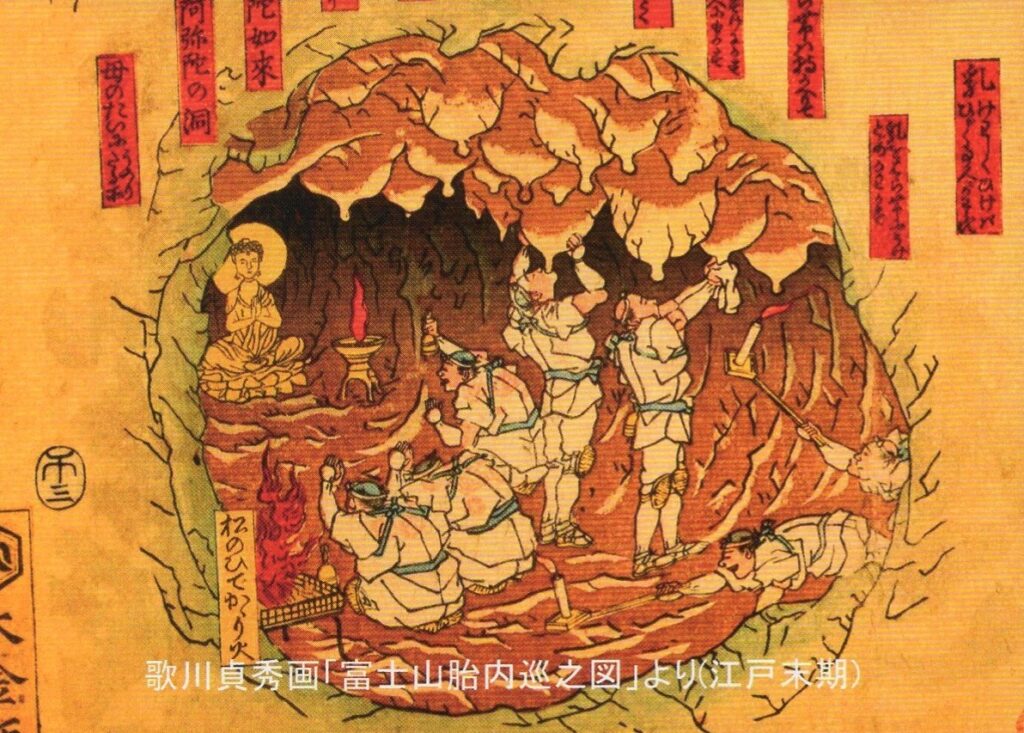

船津胎内樹型(ふなつたいないじゅけい)は平安時代に富士山から流れ出た溶岩流の一つ、剣丸尾溶岩流の中に出来た溶岩樹型です。倒れた複数の大木が折り重なって作られた地質学的に貴重な自然の造形物で、国の天然記念物に指定されています。江戸時代、富士講信者によってこの地に浅間大神が祀られ、以後大勢の信者たちが富士登山の際などに参拝に訪れています。また、子授け安産の御利益があるとされ、最奥部の室で溶岩から滴り落ちる雫を妊婦のために持ち帰ろうとしている姿が当時の錦絵にも描かれています。富士山の自然と人々の信仰が融合した場所としてその価値を認められ、2013年6月世界文化遺産の構成資産として登録されました。

歌川貞秀画「富士山胎内巡之図」

拝んでいる人や、溶岩から滴り落ちる雫を呑んでいる人、はたまた、タオルにくるんで持ち帰ろうとする人が描かれていますね。

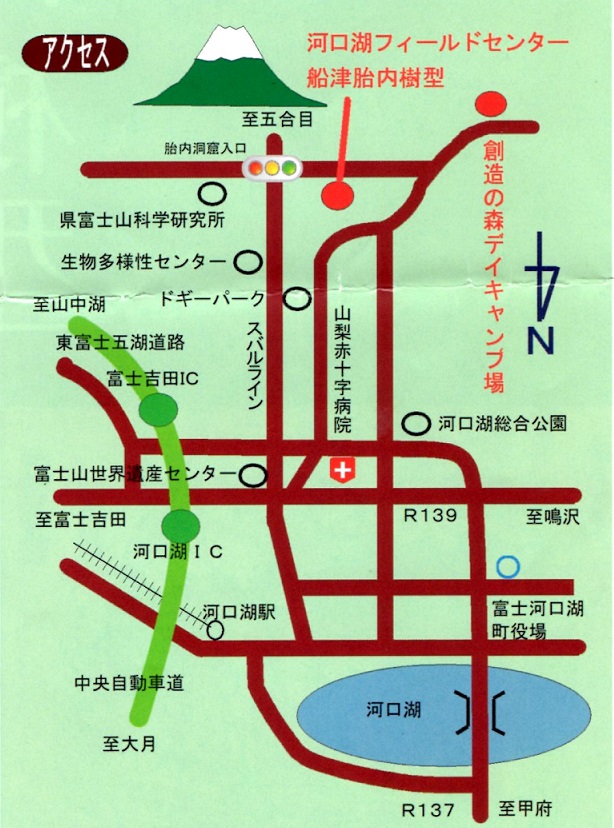

住所

山梨県南都留郡富士河口湖町船津6603

地図

問合せ先

TEL 0555-72-4331

訪問に関しては、電話もしくはメールで問合せすると小学生等の大人数の見学会があるときは見学が不可の場合もあるので要確認

所要時間

距離で70M。約10分(人によって異なる)

拝観料

大人(高校生以上)200円・小中学生100円

休館日

月曜日(祝日は開館 6~8月は無休)

駐車場

無料駐車場 普通車10台 大型バス6台

その他

有料ガイド予約制60分(別途予約)料金は別途問い合わせ必要

見学にあると便利なもの

➀手袋(軍手)。四つん這いで歩かないと進めないところがあり、下が濡れている場所も多いため

②膝をつくこともあるので、汚れてもいい格好が可

③洞内は明かりはあるが、写真を撮るには懐中電灯があるといいかも

明日以降で、洞内の様子をアップします。